MARIE-MICHELLE DESCHAMPS

Entrevue Isabelle Benoit Art Marie-Michelle Deschamps

Photographie Maxime Brouillet (atelier) et Laura Findlay (installation)

C'est dans son lumineux atelier montréalais — rappelant la galerie torontoise Franz Kaka qui accueille son exposition solo And still no rain —, que Résidence a rencontré l’artiste canadienne Marie-Michelle Deschamps, femme solaire et inspirée. Récit d’une foisonnante discussion aux accents structuralistes, sous le thème du langage, de la domesticité, du confort et de la nostalgie des techniques artistiques considérées désuètes.

IB. Pourriez vous parler un peu de vous — de l’artiste, mais aussi de la femme derrière l’artiste?

MMD. Je suis une personne un peu discrète (rires)! Je suis une femme, un cancer ascendant taureau, une grande romantique, et une personne probablement un peu trop superstitieuse. Je suis aussi — je dois le dire car c’est l’une des choses les plus importantes dans ma vie en ce moment — une relativement nouvelle maman. Sinon, j’adore les livres, le papier, l’écriture manuscrite, les matériaux inusités. D’une certaine manière on peut peut-être dire que je suis un être nostalgique…

IB. Vous nourrissez un rapport très fort au langage également.

MMD. Vraiment. Depuis toujours. Petite déjà, j’étais fascinée par les mots. Lorsque que j’ai eu à choisir mon domaine d’études universitaires, mon amour des mots a compliqué les choses. Je n’étais pas trop certaine de ce que je voulais faire, à savoir si je voulais me diriger en arts visuels ou en histoire de l’art. Finalement, j’ai fait les deux. Au fur et à mesure de mes études en histoire de l’art, je me suis rendu compte que le volet de l’écriture que j’aimais n’était pas nécessairement un volet critique, mais plutôt un volet créatif. De là, je me suis dit que je pourrais intégrer mon désir d’écrire au sein d’une pratique dite plus « plastique ».

Au début, cela a pris la forme de dessins composés de mots miniatures (vraiment comme des pattes de mouches), rendus illisibles parce que juxtaposés les uns sur les autres. Par la suite, j’ai commencé à écrire des récits pour accompagner mes expositions. Lorsque que je suis allée à Glasgow pour mes études de maîtrise, il s’est passé quelque chose qui a complètement changé mon rapport à l’écrit, à la langue et au langage. Petit à petit, j’ai commencé à perdre ma langue maternelle à force de ne plus l’utiliser, à force de lire, écrire et parler en anglais. Il y a aussi ce jour où je suis entrée à l’Alliance Française parce que je voulais me trouver un travail à temps partiel comme enseignante de français et on m’a dit « tu ne parles pas le vrai français, tu ne peux pas enseigner. »

IB. Vraiment?

MMD. Oui, ça m’a totalement fait halluciner. Ce fut un choc pour moi. Je me suis alors posé un tas de questions sur le rapport que l’on entretient avec notre langue maternelle et comment celle-ci contribue à forger notre identité. C’est ce qui m’a poussée à penser à des projets comme celui inspiré du travail de Louis Wolfson — écrivain schizophrène qui a dédié sa vie au « désapprentissage » de l’anglais — et qui m’a amenée à écrire un livre qui a été un point tournant pour moi et ma pratique artistique.

Notebook, email vitrifié sur feuille de cuivre, 2019

IB. C’était ma prochaine question, en fait (rires). Pouvez-vous me parler davantage de ce livre?

MMD. Ah, c’est parfait alors! The Twofold Room, c’est un essai poétique qui utilise la métaphore de l’hôtel pour parler du langage. Qu’est-ce qu’un hôtel? C’est un espace qu’on habite, mais qui ne nous appartient pas, où l’on ne se sent jamais complètement chez soi; et ce, même si on essaie de le modifier, même si on tente de cacher les horribles cadres qui se trouvent sur les murs, même si on y amène des objets, des images. L’hôtel n’est jamais réellement un espace intime. Pour moi, il y avait un parallèle à faire dans le sens où la langue est quelque chose que l’on habite, qui nous est propre, mais qui, en bout de ligne, n’est jamais vraiment nôtre.

Dans ce livre, le lecteur se promène à travers le bâtiment, du hall d’entrée à la réception, du couloir en passant par l’escalier, jusqu’à la chambre à coucher. Chacune des sections de celui-ci est décrite en relation avec un élément de la théorie du langage. Il y a une portion dédiée à Saussure, une à Wittgenstein, et bien sûr un passage obligé par les structuralistes.

IB. On aime beaucoup les structuralistes.

MMD. Oh oui (rires)! Puis, le tout se termine dans la chambre à coucher, où il y a cette image — selon moi la plus forte du livre — soit, un lit double composé de deux lits simples qui sont mis ensemble et tenus par un drap contour (que l’on retrouve souvent dans les chambres d’hôtels européens). En m’allongeant sur ce lit, dans cet hôtel, je raconte comment je suis tombée dans l’interstice, au centre, ne sachant plus de quel côté me ranger. Ça décrit un peu l’état schizoïde émanant du fait de se trouver entre deux choses.

IB. Entre deux identités...

MMD. Oui! Entre deux identités et entre deux espaces aussi. Il faut dire que j’ai ensuite fait traduire ce livre en français pour accentuer l’effet de décalage. Depuis, le livre est quasiment devenu un manifeste guidant ma pratique et beaucoup de mes objets et de mes images sont devenus, un peu, les artefacts dudit hôtel.

IB. Ceci guide encore votre pratique — est-ce que le livre est toujours aussi pertinent dans votre démarche ou cela à évolué depuis?

MMD. Je dirais que oui, dans le sens où il y a toujours l’idée du langage comme espace habité. J’intègre souvent des objets qui réfèrent à un élément de mobilier/élément de langage. J’ai créé des chaises en forme de lettres, des tableaux blancs à écrire, des enveloppes surdimensionnées, des fenêtres munies de grillages de sécurité qui ressemblent à des trombones… D’ailleurs je dois dire que je suis dans une période de transition où je ressens l’envie d’écrire à nouveau.

IB. Est-ce dû fait d’être maman, peut-être? De vouloir créer quelque chose pour la postérité?

MMD. Peut-être. Il faut dire qu’écrire me met dans tous mes états et que j’ai besoin d’un maximum de concentration. Je crois que je n’ai pas eu le loisir d’avoir ce temps dernièrement. Mais j’ai envie de m’arrêter un peu et de le prendre enfin, ce temps. De me poser des questions: « Quel est l’espace que j’habite à présent? », « Où suis-je? » et « Qui est dans ce bâtiment maintenant? »… Je l’ignore! Mais une forte envie de faire cette recherche me traverse.

IB. Vous semblez entretenir dans von corpus artistique un certain rapport avec la domesticité, avec la notion de confort — le tout étant très intimement lié à ce que vous avez vécu et vivez encore en tant que femme. Êtes-vous plus confortable présentement qu’au moment où vous avez écrit ce livre-là, sise dans un hôtel? Vous sentez-vous à la bonne place, à la maison?

MMD. Définitivement, oui. En Écosse, j’étais vraiment dans un entre-deux. J’étais à l’université, c’était super, je faisais la fête, je travaillais constamment, nuit et jour. Mais un état de flottement comme celui-là entraîne son lot d’anxiété. Après cinq ans à me promener en Europe, j’ai senti le besoin de me poser; une forte envie de stabilité. L’espace de l’hôtel a probablement été remplacé par l’espace plus intime de la maison (rires). Dans mes installations, il y a presque toujours un espace pour s’asseoir, pour se poser un peu.

Vue de l’installation And still no rain, Frank Kaka, Toronto, 2019

IB. On dit souvent qu’on créé mieux dans la douleur. Est-ce que vous créez mieux dans le confort?

MMD. Non, je ne pense pas. Je crois que ce désir même de créer découle toujours d’un état anxieux...

IB. D’un manque à combler, peut-être?

MMD. Oui, peut-être. Mais les espaces que je crée sont vraiment ambigus. Je mentionnais plus tôt ces meubles pour s’asseoir, ces références à un espace domestique: à bien y penser, ils sont plutôt inconfortables… Des chaises sans assise et sans dossier, des écrans vides, des pièces sonores aux mots indéchiffrables, un téléphone non fonctionnel, des imprimantes à jet d’encre qui ne sont pas branchées. À vrai dire, il y a toujours un côté campé dans l’inconfort, et l’incommunicabilité dans mes pièces.

IB. Beaucoup de faux espoirs?

MMD. Oui, c’est fort possible.

IB. Je ne veux pas dire nihiliste, parce que je ne vous vois clairement pas telle une nihiliste, mais on sent un rapport intense avec la vacuité dans vos oeuvres.

MMD. Je réfléchis beaucoup à la société dans laquelle on vit, c’est vrai. Il y a trop d’images, trop de mots. On parle trop pour ne rien dire, tout va si vite. On consomme énormément d’informations pour, en bout de ligne, avoir l’esprit plus vide qu’avant, d’une certaine façon. Cela me fait du bien, ces pièces blanches, ces silences, ces moments d’attente, ça fait réfléchir à la nature de l’instant présent.

IB. Jeter les bases d’une pensée critique… À l’heure actuelle, on en a réellement besoin.

MMD. Oui. J’ai le désir que l’on s’arrête momentanément. On parlait justement tout à l’heure avant l’entrevue du syndrome de « je n’ai pas eu le temps ». Tout le monde est toujours tellement occupé. C’est bon de s’arrêter, puis de simplement être, non?

IB. On glorifie de plus en plus l’hypertravail — peut-être pour combler un vide dans nos vies? — mais ceci génère beaucoup de pression, d’anxiété. Les types et le nombre d’anxiétés que nous vivons augmentent exponentiellement (que l’on songe à l’ecoanxiété, par l’exemple) et l’on ne possède pas toujours de pouvoir face à elles. Ce qui m’amène à penser à votre pratique incluant le métal: est-ce qu’il y a quelque chose d’empowering dans le fait de travailler un matériau qui n’est pas nécessairement malléable et, surtout, qui est durable? Est-ce là un peu thérapeutique (rires)?

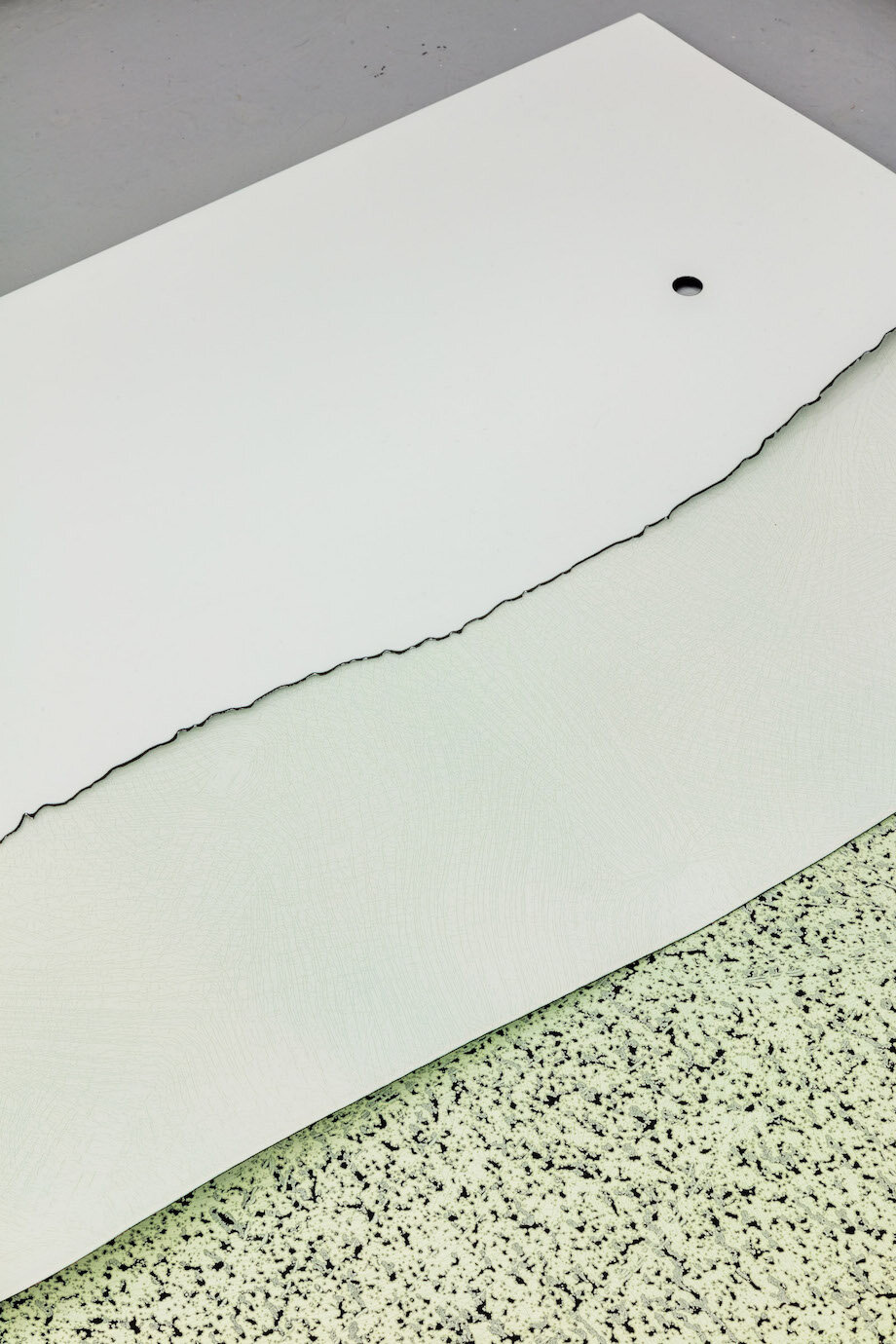

MMD. Peut-être (rires). J’ai récemment suivi des cours de perfectionnement avec un forgeron pour apprendre à marteler le métal (surtout le cuivre) pour créer des volumes. Il s’est avéré difficile de trouver quelqu’un qui avait encore des bases de dinanderie. C’est fou comme on est en train de perdre tout plein de savoirs traditionnels. Plusieurs de mes pièces de métal n’ont pas trop cette apparence « durable » du métal, par contre. On a souvent l’impression de voir des pièces en papier car elles sont émaillées, presque toujours en blanc.

Better times, émail vitrifié sur acier, aimants de céramique, retaille de journal, 2019

IB. C’est ce que l’on retrouve dans votre oeuvre Verglas #1 qui a été sélectionnée pour faire partie de l’encan Vendu/Sold de Esse 2019, non?

MMD. Oui, tout à fait. Verglas #1 est une feuille de cuivre de format lettre émaillée en blanc. Dans le four, lors de la cuisson, le mouvement de la feuille a créé des petites ondulations dans la matière et de fines lignes sont venues « s’inscrire » sur la page blanche.

IB. C’est très sensuel.

MMD. Oui, je le crois bien. C’est en 2010, à Glasgow, que j’ai commencé à travailler l’émail. Je pense que pour la première fois j’ai senti qu’il était possible pour moi de travailler avec la matière, avec mes mains, qu’il m’était possible de revaloriser des techniques à tort mises de côté parce qu’associées aux « crafts ». Venant de l’UQÀ, où l’idée avait plus ou moins prévalence sur le savoir-faire, ce fut libérateur!

J’adore créer à l’aveugle au sens où, quand j’applique la poudre d’émail et que je mets la pièce au four, il ne me reste plus qu’à croiser les doigts! C’est là que la magie s’opère. Bien sûr, avec le temps j’ai appris à contrôler les accidents… comme pour créer les reflets vert-de-gris ou les fines lignes sur les pièces. Cette espèce de temporalité fixée sur la page.

IB. C’est comme s’il y avait acte de présence d’un langage organique.

MMD. Exactement.

IB. Votre pratique est intuitive, d’une certaine façon. Elle se construit de manière naturelle, englobante. J’ai l’impression qu’un côté très maternel rampe dans votre approche artistique. Il y a un côté très « domestique », quasi rassurant.

MMD. Ah, je ne sais pas… peut-être. Ce que je sais, c’est que tout est lié d’une certaine manière. Chaque mot écrit sur un bout de papier, chaque retaille trouvée à l’atelier, chaque procédé utilisé renvoie à un autre. Tout est dans tout. Le côté domestique vient peut-être du fait que les objets ou les images que je crée évoquent toujours quelque chose de reconnaissable même si la chaîne de signifiants reste souvent ambiguë et insaisissable…

IB. Un peu comme dans votre exposition solo qui est en cours présentement chez Franz Kaka, à Toronto, où vous avez créé un univers unique transcendant les limites de la domesticité?

MMD. Oui! La galerie Franz Kaka est située dans un sous-sol où il y a tous ces tuyaux apparents et elle ressemble beaucoup à mon espace d’atelier. En concevant cette exposition, je ne pouvais que penser à un lieu de transition ou à un espace d’entreposage (il faut dire que je suis en plein déménagement en ce moment!) (rires). Je me suis fait un lit de fortune là-bas, qui est tout en émail et qui est caché en retrait derrière le mur du fond. Il y a aussi un tableau blanc, des fleurs coupées qui « verdissent » lentement et une chaise qui, elle, en est une d’extérieur que l’on aurait rangée pour l’hiver.

IB. Très métallique et très froide, je dois dire.

MMD. Oui, très brute, ce qui est assez rare pour moi. (rires)

IB. Vous travaillez le métal, mais aussi l’aquarelle, plus féminine, ce que l’on a pu voir notamment dans votre exposition Instances en 2018 chez Parisian Laundry. C’était très doux. Pouvez-vous m’en dire plus sur cette dichotomie entre le métal et les différents types de techniques que vous utilisez?

MMD. J’aime bien le contraste entre ces deux médiums. L’aquarelle, c’est vraiment la base de tout ce que je fais, je l’utilise pour mes esquisses, mes tests de couleurs, pour prendre des notes, même. Il y en a partout. J’aime la fluidité et la transparence de ce médium. Par contre, pour l’exposition à la Parisian Laundry, c’était la première fois que je permettais à ce médium de sortir de mon atelier; que je l’offrais à voir aux autres. Au fond, ce revirement n’est pas totalement une coïncidence — j’étais enceinte et j’essayais le plus possible de ne pas utiliser des produits chimiques ou nocifs… Alors je me suis dit qu’évidemment j’allais peindre à l’aquarelle! Tout au long de mon congé j’ai créé des petits dessins composés de touches de peinture et je me demandais vraiment ce que j’allais faire avec ça.

Un jour, je me suis rappelée que, lorsque j’étais en Angleterre, je voyais toujours ces hommes qui se promenaient en complet, le journal Financial Times rose sous le bras. Je trouvais que c’était une image assez rigolote concernant les archétypes féminins et masculins — d’autant plus que le journal Financial Times est un journal de chiffres. Je me suis alors dit que j’allais les approcher et leur demander s’ils n’imprimeraient pas toutes mes aquarelles dans un document qui formerait une publication. De cette manière, ces croquis auraient une autre vie en étant traduits dans un médium différent. Mon désir de créer un objet en papier journal de couleur rose saumon m’est d’abord apparu comme inusité (moi qui utilisait presque toujours uniquement que le blanc), mais maintenant que j’y pense, je la vois partout autour de moi, cette couleur, dans le cuivre qui traîne ici et là dans mon atelier.

Sans-titre, aquarelle sur papier, verre UV dépoli, 57 cm x 65 cm chaque, 2018 (Exposition Instances, Parisian Laundry, 2018)

IB. Cette exposition à la Parisian Laundry était vraiment lumineuse.

MMD. Oui, très. Et sensuelle même. J’ai eu beaucoup de plaisir à y travailler.

IB. Vous participiez à une exposition collective à Oakville Galleries cet été — quel magnifique endroit d’ailleurs — avec, notamment, Kapwani Kipwanga. Comment avez-vous approché cette exposition qui soulevait des questionnements sur le rapport à l’objet domestique, sur la matérialité?

MMD. Oui, c’est selon moi l’un des plus beaux espaces d’exposition au Canada. Lorsque l’excellente commissaire de l’exposition, Daisy Desrosiers, m’a approchée, j’étais justement en train de travailler à la réalisation de sacs-enveloppes en cuivre martelés destinés à être émaillés. En créant ces formes, je voulais d’une certaine manière me rapprocher de la tradition de l’émaillage au sein des arts décoratifs. Je me doutais aussi que la cuisson des pièces viendrait faire apparaitre la « mémoire » de ces objets de cuivre, rendant ainsi visible les gestes, les chocs, les traces d’outils et de ma main sur les surfaces.

IB. Dans un autre ordre d’idée, quels sont les artistes qui vous inspirent le plus?

MMD. Depuis plusieurs années, je ne cesse de m’émerveiller devant le travail de Shahryar Nashat et de Trisha Donnelly. Je suis absolument fascinée par la pratique de Donnelly, cette artiste américaine qui refuse tout discours sur son travail. Elle crée des dessins, des peintures, des vidéos, de magnifiques sculptures en marbre et des performances qui prennent forme dans un non-sens et qui défient totalement les modes de communications traditionnels. Se trouver devant ses oeuvres est totalement déstabilisant. On doit laisser place à l’intuition et à la créations d’associations libres d’idées.

IB. Oui, c’est magnifique! On y retrouve une certaine parenté avec votre travail, d’ailleurs.

MMD. Oui, peut-être. Elle me fascine! Ses expositions ne sont jamais accompagnées de textes, il y a très peu de documentation sur son travail. Elle réussit à rester « silencieuse » et je trouve cela admirable en cette ère d'hypercommunication, de fragmentation et de consommation rapide d’images, au moment où tout le monde s’auto-promeut, constamment… Je trouve vraiment qu’il y a une belle authenticité là-dedans.

En terminant, pourriez-vous me décrire une journée typique dans votre vie de création? Est-elle structurée ou itérative?

MMD. J’ai appris à être davantage structurée, maintenant que j’ai un enfant… Le matin, je prends un café et marche vers l’atelier. Ça fourmille dans ma tête quand je marche. Lorsque j’arrive à l’atelier, j’allume mon four à émail — ça prend plusieurs heures atteindre 1460 °C! — et je m’installe pour écrire tout ce qui m’est passé par la tête lors de mon long trajet à pieds jusqu’à l’atelier. Avant le lunch, je prends toujours le temps de répondre à mes courriels. Pas le choix! Puis je me mets au travail, le plus souvent en écoutant des podcasts. Je suis totalement accro aux podcasts… La journée de travail se termine assez tôt pour moi, mais il faut dire qu’elle commence beaucoup plus tôt maintenant! (rires). Cela me plaît bien parce que je suis assez efficace très tôt le matin.

IB. À l’aube, le moment où apparaissent vos couleurs, en fait...

MMD. Oui! Et ici, à l’atelier, avec cette fenêtre, c’est magnifique. Le soir, il y a aussi un superbe coucher de soleil. J’avoue que je suis vraiment choyée.

Carte postale achetée dans une brocante à l’Ile de Wight en Angleterre

IB. Par curiosité — d’où provient cette carte postale, trônant seule sur votre mur?

MMD. C’est une carte postale achetée dans une brocante à l’Ile de Wight, en Angleterre, lors de mon premier voyage d’émaillage sur cette île en 2011. Elle représente Alum Bay, une baie située à l’extrême ouest de l’île, qui est réputée pour ses sables multicolores, allant du jaune au violet en passant par le rouge et le bleu. Ce sable est également composé d’une silice blanche très pure, qui fut longtemps extraite du site et utilisée dans l’industrie du verre et de la céramique.

J’y allais souvent à la fin d’une journée de travail à la manufacture, pour sentir la brise et l’air marin. Un jour, j’ai découvert que c’était, aussi, le site des premières expérimentations de transmissions radio de Guglielmo Marconi, reconnu comme étant un des inventeurs de la radio et de la télécommunication sans fil. On dit que depuis sa station à Alum Bay, il aurait réussit la première transmission au-dessus de la Manche au moyen d’une antenne suspendue à un cerf-volant!

L’exposition And still no rain de Marie-Michelle Deschamps est en cours à la galerie Franz Kaka à Toronto jusqu’au 30 novembre 2019.